Die Herausforderung

In der Landwirtschaft spielt CO2 als Treibhausgas eine untergeordnete Rolle, dafür fallen aber große Mengen Methan und Lachgas an, die eine vielfach stärkere Klimawirkung haben. Methan entsteht bei der Verdauung in den Mägen der Tiere, Lachgas bei der Lagerung und Ausbringung von Gülle, Jauche und Mist als Dünger auf die Felder.

An der Verdauung der Tiere lässt sich wenig ändern - deshalb müssen Lösungen bei der Art und Weise der Tierhaltung ansetzen.

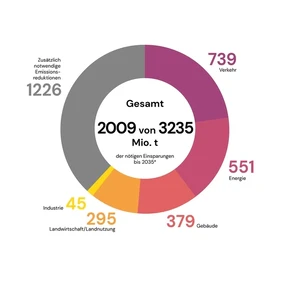

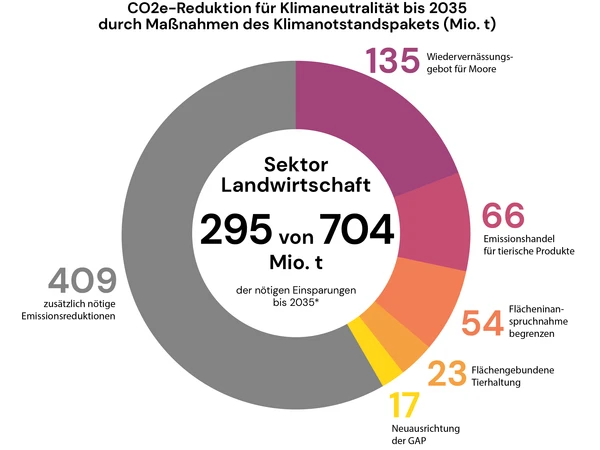

Mit den Klimanotstandsmaßnahmen von GermanZero lassen sich im Landwirtschaftssektor 295 Millionen Tonnen CO2e einsparen. Das entspricht 42 Prozent der Einsparungen, die nötig sind, um den Sektor bis 2035 klimaneutral zu machen.

Unsere Lösungen

Der Schlüssel zu einer klimaneutralen Landwirtschaft liegt darin, die Zahl der Tiere auf ein verantwortbares Maß zu verringern. Gleichzeitig müssen Moore, Wälder und der Humus in Ackerböden als natürliche Senken für Treibhausgase so gepflegt werden, dass sie alle verbleibenden Emissionen binden können. Für beide Ziele hat GermanZero Maßnahmen auf nationaler und EU-Ebene entwickelt.

Hier sind unsere wichtigsten Gesetzesmaßnahmen für den Umbau des Sektors Landwirtschaft und Landnutzung:

Emissionshandel für tierische Produkte

Einsparpotenzial durch diese Maßnahme bis 2035: 66 Mio. Tonnen.

Ein europäischer Emissionshandel würde durch eine mengenmäßige Deckelung der ausgegebenen Zertifikate und eine schrittweise Verringerung dieser Menge eine zielsichere Möglichkeit darstellen, den Tierbestand auf ein klimaverträgliches Maß zu reduzieren. Weitere Vorteile eines Emissionshandelssystems liegen darin, dass die Emissionsminderung mit größtmöglicher Effizienz erfolgt (Emissionen werden dort gemindert, wo es für die Volkswirtschaft am kostengünstigsten ist) und ein solches System potenziell auch international anschlussfähig wäre.

Vorteil gegenüber einer THG-Besteuerung ist zudem, dass ein Emissionshandel verfahrens- und verfassungsrechtlich leichter umzusetzen ist. Von der Einführung eines nationalen Emissionshandelssystems für tierische Produkte ist abzusehen, weil dies voraussichtlich dazu führen würde, dass das Schlachtvieh bzw. die Milchprodukte einfach an Verarbeitungsbetriebe in europäischen Nachbarländern geliefert würden. Stattdessen plädieren wir für eine Integration in den bestehenden EU-ETS, sofern die Zertifikatmenge in diesem konsequent am Treibhausgasbudget für 1,5 Grad ausgerichtet wird (Vergleiche ENERGIE 1) (1,5-Grad-Gesetzespaket S. 1113).

Details: s. Klimanotstandspaket und 1,5-Grad-Gesetzespaket von GermanZero

Flächengebundene Tierhaltung

Einsparpotenzial durch diese Maßnahme bis 2035: 23 Mio. Tonnen.

Flächenbindung in der Tierhaltung: Die räumliche Entzerrung der Tierhaltung kann am effektivsten durch eine Flächenbindung erfolgen. Diese wird üblicherweise als eine Begrenzung der Tieranzahl bzw. Tiermasse pro Hektar bzw. eine maximale Ausbringungsmenge an Nährstoffen aus Wirtschaftsdüngern, definiert. Die Anzahl der Tiere durch eine Viehbestandsobergrenze zu steuern, bietet ggü. der Begrenzung der Düngemenge den Vorteil, dass dieser Indikator leichter administrierbar ist und keinen Anreiz für „Düngetourismus“ bietet.

Anforderungen für neue Genehmigungen: Die Genehmigung neuer landwirtschaftlicher Betriebe sollte an die Erbringung des Nachweises gebunden werden, dass nur so viele Tiere gehalten werden, wie die Flächen des Betriebs Futtermittel produzieren und Wirtschaftsdünger aufnehmen können.

Steuerrechtliche Anreize und Fördermittel zur Entzerrung der Tierhaltung: Ziel muss sein, bis 2035 eine betriebliche Bestandsobergrenze von 1,32 Großvieheinheiten/ha zu erreichen (dies entspricht dem demeter/Bioland-Standard).

Details: s. Klimanotstandspaket und 1,5-Grad-Gesetzespaket von GermanZero

Wiedervernässungsgebot für Moore

Einsparpotenzial durch diese Maßnahme bis 2035: 135 Mio. Tonnen.

Obwohl Moore nur 4,2 % der Bundesfläche einnehmen, 79% davon im Norddeutschen Tiefland und 20% im Alpenvorland, sind entwässerte Moorböden für 7% aller Treibhausgasemissionen in Deutschland verantwortlich und spielen daher eine entscheidende Rolle im Klimaschutz. In Deutschland emittieren sie jährlich 45,7 Mio. t CO2e. Damit bilden entwässerte Moorböden die zweitgrößte Einzelquelle an THG-Emissionen außerhalb des Energiesektors.

Von den ursprünglich ca. 1,5 Mio. ha Moorlandschaften in Deutschland können heute nur noch 5 % als intakt oder naturnah bezeichnet werden; über 90 % der Fläche befindet sich in entwässerter landwirtschaftlicher Nutzung. Trotzdem machen trockengelegte Moore nur 10 Prozent der landwirtschaftlich genutzten Flächen aus. Um einen Verlagerungseffekt zu vermeiden und eine größtmögliche umweltschützende Wirkung zu erzielen, sollte sich Deutschland auf europäischer Ebene für einen umfassenden Schutz der Moorflächen einsetzen.Nötige Maßnahme:

Wiedervernässungsgebot von Mooren möglichst auf europäischer Ebene

Details: s. Klimanotstandspaket und 1,5-Grad-Gesetzespaket von GermanZero

Neuausrichtung der GAP

Einsparpotenzial durch diese Maßnahme bis 2035: 17 Mio. Tonnen.

Für das Jahr 2021 stand der gemeinsamen Agrarpolitik (GAP) der EU ein Drittel des Haushalts (55,71 Mrd. EUR) zur Verfügung. Mithilfe dieser Subventionen könnte so eine ökologische Transformation der Landwirtschaft massiv vorangetrieben werden. Deutschland sollte sich auf EU-Ebene für eine Gesamtstrategie „Nachhaltige Landwirtschaft” einsetzen, die sich konsequent an der EU-Biodiversitätsstrategie und der EU-Farm2Fork-Strategie ausrichtet. Nötige Maßnahmen:

Förderung an höhere ökologische Standards binden

Mehr Unterstützung für mehr Klimaschutz und Biodiversität

Bilanzierungssystem zur Kontrolle der Emissionsziele

Mindestanteil für naturbelassene Flächen

Bindung von Versicherung an Klimaschutzmaßnahmen

Details: s. Klimanotstandspaket und 1,5-Grad-Gesetzespaket von GermanZero

Flächenneuinanspruchnahme begrenzen

Einsparpotenzial durch diese Maßnahme bis 2035: 54 Mio. Tonnen.

Um das Ziel einer Reduzierung der Neuninanspruchnahme auf Netto-Null zu erreichen, ist eineKontingentierung erforderlich, durch eine

Verteilung der Flächenkontingente auf die Bundesländer

Details: s. Klimanotstandspaket und 1,5-Grad-Gesetzespaket von GermanZero

298 Mal

stärker als CO2

wirkt Lachgas in der Atmosphäre

3 kg

Treibhausgas

entstehen bei der Herstellung von Kuhmilch - bei Hafermilch sind es nur 0,9 kg

80,1 %

der 15- bis 29-Jährigen

finden, dass die Politik für eine umweltgerechte Lebensmittelerzeugung sorgen sollte